ГЛАВА ШЕСТАЯ

В Юршино, в занятом под контору НКВД доме раскулаченного и высланного с семьей в Сибирь Василия Храброва, пунцово-красный Юрка Зайцев выслушивал нотации от своего отчима, чекиста ленинского призыва, Семена Аркадьевича Конотопа.

— Во-первых, — загнул на левой руке большой палец Семен Аркадьевич, — наркомвнутделец обязан правильно оценивать обстановку, действовать по возможности скрытно, избегать возникновения конфликтов с населением на глазах у многочисленных свидетелей. В данном случае на пароме, предвидя негативную реакцию «объекта», ты обязан был ограничиться наблюдением за ним и выяснением маршрута следования, чтобы потом, выбрав правильный момент, предъявить ему свои претензии где-нибудь в безлюдном месте, например на лесной дороге.

— Но я выяснил, что он повезет Сосулю в Юршино, я не пошел на конфликт... — пытался оправдываться Юрка.

— Во-вторых, — перебил пасынка Семен Аркадьевич, — доверять словам полусумасшедшей юродивой старухи — значит самому иметь куриные мозги. В-третьих, — старый чекист загнул средний палец, — конфликт тобой был уже начат в тот момент, ко¬гда ты потребовал от объекта выполнения определенных действий — отдать картину. Допустив ошибку, начав конфликт на пароме в присутствии десятка свидетелей, ты обязан был на пароме его и закончить, во что бы это тебе ни стало.

— Да кроме пары стоявших рядом с нами мологжан, никто ничего и не слышал!

— В-четвертых, — не обращая внимания на возражения, загибал пальцы отчим, — если ты трус и не мог в одиночку справиться с художником, то надо было по прибытии в Юршино немедленно взять на подмогу двух-трех помощников и выехать Сутырину на-встречу, а не греть задницу в каптерке, ожидая, когда «объект» сам себя доставит в НКВД.

Юрка подавленно молчал.

— А в-пятых, вот тебе революционное резюме! — Перед носом молодого лейтенанта вырос мощный кулак старого чекиста. — То, что ты проявил слабоумие и преступную доверчивость, — это цветочки. Ты приказал, но не добился немедленного выполнения приказа, тем самым опозорив звание чекиста, — это уже ягодки и называется дискредитацией Комиссариата внутренних дел, дискредитацией Советской власти!

— Да я даже и не приказывал художнику, а попросил... — попытался вновь оправдаться Юрка, отодвигая нос в сторону от маячившего перед ним кулака.

Ах, лучше бы он этого не делал! Лицо Семена Аркадьевича покрылось бурыми пятнами. Идущий по центру лба рубец — память о подавлении эсеровского мятежа в Рыбинске — задергался, и старый чекист, с трудом сдерживая автоматическое движение правой руки к кобуре, стиснув зубы, прохрипел:

— Будь кто другой на твоем месте — расстрелял бы подлеца!

Юрка, не отводя глаз от кулака отчима, стал медленно опускаться на колени.

— Стоять! — скомандовал Семен Аркадьевич.

Юрка вытянулся по струнке. Отчим разжал кулак и опустил руку:

— Только снисходя к памяти твоей покойной матери, даю тебе шанс исправить положение. Сегодня же до полуночи художник и все свидетели унижения оперативного работника НКВД должны быть арестованы. Понял?

— Так точно!

— А теперь вон отсюда!

Последнюю команду Юрка, зная крутой нрав отчима, выполнил молниеносно. Кубарем скатившись со ступенек крыльца, он подбежал к коновязи, отвязал лошадь, оттолкнул от брички двух сопливых малышей, вскочил на передок и, размахивая над головой зажатыми в кулак вожжами, помчался в сторону Перебор.

По большому счету он не обижался на отчима. Юрка понимал, что старый чекист прав: авторитет власти — главное, на чем держится любое государство. О! Юрка много, может более, чем кто-либо другой, размышлял об этом. Ведь в мире без Бога (а то, что Бога нет, теперь знает любой грамотный человек) только принадлежность к устойчивой государственной системе наполняет смыслом существование любого индивида. Вне государства жизнь бессмысленна, ибо человек смертен. Большевики создали такое государство, в котором есть место для каждого человека, и каждый человек может быть использован с максимальной пользой. Но вот он, лейтенант НКВД, допущенный к святая святых — охране государственной системы от бесчисленных врагов, от людской глупости, лености, головотяпства, — сам нанес по ней удар, заронив в сердцах горстки земляков семена недоверия к силе, мужеству, бескомпромиссности наркомвнутдельцев.

По укатанной машинами дороге легкая пролетка летела споро, и спустя пятнадцать минут молодой чекист уже подъезжал к Переборам. Перед самым въездом в поселок он нагнал телегу мологжан, бывших свидетелями его разговора с Сутыриным. Земляки сообщили, что видели, как метрах в ста от начала заборов Волголага Сосуля спускалась по тропинке к Волге. Сутырин, должно быть, уехал один далеко вперед, так как его телегу они потеряли из виду еще часа два назад.

Не объясняя землякам причин, Юрка арестовал обоих и вместе с их телегой передал в руки оказавшихся рядом солдат конвойной службы, приказав тем сопроводить мологжан в местную контору НКВД. Передачу арестованных он оформил на вырванном из служебного блокнота листике. В нижней части акта передачи приписал, что арестованные подлежат скорейшей доставке в контору НКВД деревни Юршино, к старшему лейтенанту Конотопу С. А.

Закончив формальности и проводив взглядом арестованных, удалявшихся под конвоем в сторону поселка, Зайцев привязал лошадь к стоявшему возле дороги дереву, спустился по тропинке к Волге и оглянулся по сторонам. Берег реки являл собой довольно необычное зрелище: заляпанные глиной пни, остатки кострищ; ни дерева, ни кустика, ни травки зеленой — насколько хватало глаз вдоль всей Волги. С правой стороны, за Переборами, поднималась вверх и уже на две трети врезалась в реку громадная насыпь, по которой, сплетаясь в ручейки, змеились черные точечки людей.

Архивное фото "Заключенные Волголага на строительстве дамбы Рыбинского водохранилища"

— Небось, касатик, мечтаешь, как бы каждого человека из подобия Божия в муравьишку превратить?

Юрка обернулся. Юродивая сидела метрах в пяти от него, на высоком пне, и, уставившись в лицо молодого чекиста своими белесыми, выгоревшими на солнце глазами, ровным, бесстрастным голосом выговаривала:

— Не выйдет ничего у тебя, касатик, не выйдет. В живом человеке всегда искра Божия тлеть будет. Это лишь по виду вы из людей муравьев лепите, а время придет — они разогнутся от тачек и встанут в полный рост.

«Как эта ведьма позади меня оказалась? — удивился Зайцев. — Ведь голо кругом — ни деревца, ни кустика, а подишь ты, выползла откуда-то. Впрочем, на ловца и зверь бежит». Он одернул на себе гимнастерку, поднялся к Сосуле и скомандовал:

— Встать!

— Ох, касатик, ноги мои меня слушаться отказываются, а ты хочешь, чтобы они тебе подчинились. Я вот тоже хотела бы...

Сосуля не успела договорить о том, что бы она тоже хотела. Юрка неожиданно для себя самого с размаху ударил женщину сапогом в лицо. Та охнула, упала боком, ударившись головой о торчавший из земли сук, как-то неестественно дернулась всем телом и затихла.

— Встать! — снова заорал Юрка, сам внутренне удивляясь произошедшей в нем перемене. Ему первый раз в жизни случилось бить женщину, но странно, он не испытывал от содеянного никакого ужаса и даже элементарного стыда. Нет. Ему удалось наконец побороть в себе эти мещанские чувства. Ничего кроме пьянящего чувства своего могущества, своей безраздельной власти над другим человеческим существом. Вот он сейчас ее убьет — и никто за это не посмеет его попрекнуть! Он Бог! Он вправе сам судить и миловать!

Сосуля лежала на земле не двигаясь. Юрка вытащил из кобуры наган:

— Встать, старая ведьма!

Безрезультатно.

«Черт, может я ее и вправду пришиб? Кто ж тогда наведет меня на след Сутырина? Где он? Куда поехал?» — забеспокоился Юрка и, нагнувшись к юродивой, похлопал ее по щекам:

— Эй, ты жива еще?

Женщина не подавала никаких признаков жизни. Сняв с головы фуражку, Юрка побежал вниз к реке, зачерпнул воды и, вернувшись назад, плеснул ее в лицо юродивой.

Сосуля, застонав, подняла вверх голову. На месте одного глаза от носа в сторону мочки уха расползалось выпуклое фиолетовое пятно кровоподтека. Открыв второй глаз, она, не мигая уставилась им на чекиста.

Юрке вдруг стало неуютно и страшно видеть его черную глубину. Он инстинктивно отвернулся, но тут же устыдился своей слабости и, приставив к виску юродивой дуло нагана, потребовал:

— Если хочешь жить, быстро выкладывай, куда поехал этот твой художник-недоносок.

Сосуля молчала.

— Считаю до трех, — предупредил чекист и взвел курок. — Раз... Два...

— К буддистам.

— К каким буддистам?

— К революционным буддистам. Километров двадцать отсюда по Глебовской дороге. У них там дом в лесу.

— Врешь, старая!

— Тогда стреляй, касатик.

— Дорогу знаешь?

— Как-нибудь доведу. Только наган свой спрячь

Юрка отвел дуло от виска старой женщины, помог ей встать на ноги и приказал подниматься вверх по склону к привязанной возле дороги пролетке. Сосуля, поминутно озираясь и оттого постоянно спотыкаясь, послушно зашагала вперед.

«Под дулом нагана человек всегда говорит правду», — так учил Зайцева отчим.

Отчим никогда не ошибался. Но на этот раз Юрку вдруг одолели сомнения: «Зачем Сутырин поехал в сторону Глебова через Переборы, а не по прямой дороге?» По мере приближения к пролетке сомнения росли, и наконец он не выдержал:

— Стой, старая!

Сосуля остановилась.

— Так где, ты говоришь, твои буддисты прячутся? — подступил он к ней, поигрывая наганом.

— Это Люська с Женькой что ли?

— Какие еще люськи!? Революционные буддисты!

— Вот я и говорю, что Люська с Женькой. Их Сутырин революционными буддистками называет, потому как инвалиды, живут на болоте, травы собирают и письма пишут. А чтоб им деньги достать, Сутырин в Переборы заехал. У одного большого лагерного начальника сто рублей занял, а взамен бабу голую оставил.

Что-то я плохо тебя понимаю. — Зайцев угрожающе уперся юродивой наганом в живот. — Что за баба голая? Объясни. Неровен час, осерчаю — останешься тут на берегу Волги лежать, пока собаки по кускам не растаскают.

— Так неужто не видал у него на задке телеги бабу деревянную?

— Ну...

— Это он по заказу для большого начальника из Волголага делал. Его тот начальник уговаривал тоже опером стать. Сразу в лейтенанты, говорит, произведу! Обещал в Москву к Ежову отправить, чтобы Сутырин своими талантами мировому пролетариату служил. Сутырин ответил, что как от буддисток вернется, так непременно к тому начальнику в помощники пойдет.

— Что за начальник?

— Так нечто мне, юродивой, ваши начальники представляться будут?

Юрка отвел наган и в задумчивости почесал дулом висок. Что-то все больно сложно получается. С одной стороны — отчим, с его революционной правдой. С другой стороны — какой-то большой начальник НКВД, явно покровительствующий художнику...

— Залезать в пролетку-то? — поинтересовалась Сосуля.

— Залезай.

Юродивая, поспешно задрав платье, забралась на передок. Юрка продолжал размышлять. Одному гнаться за художником рискованно, а просить теперь помощи в Переборах...

— Слушай, касатик, — предложила Сосуля, — давай я тебя с тем начальником познакомлю. Он мне конфетку подарил. Авось и тебя приветит. Тут он, недалече, в главной вашей конторе правит. Большо-о-оой начальник!

Юрка с ненавистью посмотрел на юродивую — ни дать, ни взять — колдунья: все мысли читает! Ничего не ответив на ее предложение, он запрыгнул в пролетку и, присвистнув для острастки, погнал лошадь по направлению к Глебовской дороге.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

За тысячелетия человеческой истории было создано немало теорий общественного устройства. И Платон со своим «Государством», и Мор со своей «Утопией» и сотни менее известных мыслителей разного ранга мечтали, в сущности, об одном — создать устойчивое во времени государство. Но — увы, увы, увы...

Возникали и рушились империи. Тиранов сменяли олигархи, олигархов — «избранники народа», а проворовавшихся «избранников» — вновь тираны.

Ни одно государство не могло существовать вечно ни практически, ни теоретически. Почему так?

Лейтенант НКВД Юрий Зайцев много размышлял на эту тему, но лишь недавно нашел объяснение в трудах Вильфредо Парето1. Великий итальянец утверждал, что любым государством правит элита (будь то тираны, олигархи или «избранники»). В состав элиты входят люди — государственные и партийные чиновники разных рангов. Пользуясь доставшимися им от обладания властью возможностями, они со временем начинают заботиться о своем процветании более, чем о процветании управляемого ими государства. В народе зреет недовольство элитой. В головах граждан зарождаются новые идеи относительно внутреннего устройства государства. Носители новых идей набирают силу, и наступает момент, когда их мощь превышает мощь защитников существующего государственного устройства. Тогда старая элита отстраняется от власти, а на смену ей приходит новая: с новой идеологией, новыми политическими взглядами, а часто и с новыми понятиями о нравственности.

Согласно Парето, новая элита рано или поздно тоже выродится, погрязнет в коррупции и станет паразитировать на преимуществах властителей над подданными. В недрах государства наберут силу новые идеи, вырастут новые политики со своим оригинальным видением существующего миропорядка, и тогда вновь произойдет смена правящих элит. Глобальные смены элит ведут к изменениям государственного строя, государственных границ и, в конечном итоге, к полной замене одного государства другим. Этот процесс вечен. Всякая власть временна. Всякое государство обречено. Жизнь человека пуста и бессмысленна, так как приносится на алтарь временных, а не вечных ценностей. Жуть и беспросветность?

Нет! И еще раз — нет! Парето верно отразил суть досоветской истории, досоветских государств, но, не обладая широтой марксистского мировоззрения, так и не смог сделать из своей теории правильные практические выводы. А они просты, как все гениальное.

Чтобы государство существовало вечно, чтобы не происходило смены правящих элит, надо устранить причины, ведущие к катаклизмам.

Создать такие условия существования народа, при которых в его массе станет невозможным появление отличной от государственной идеологии. Любые попытки дискредитации тех идеологических, нравственных, политических принципов, которые изначально привели к власти существующую элиту, должны незамедлительно выявляться и жестко подавляться.

Позаботиться о том, чтобы внутри самой правящей элиты происходили непрерывные процессы обновления, чтобы чиновники любого ранга смертельно боялись собственного перерождения, боялись изменить идеалам управляемого ими государства.

В полной мере справиться с решением этих исторических задач сумели большевики.

Советский Союз — первое в мире государство, призванное пережить тысячелетия. Основой и гарантом его внутренней устойчивости является созданный Лениным и усовершенствованный великим Сталиным механизм чисток.

Первой радикальной чисткой общества от прогнившей правящей элиты царского режима, от помещиков, буржуев, генералов и продажных политиков явилась Октябрьская революция. За ней последовала вторая — красный террор, обеспечивший победу единой политики, единой идеологии, единой революционной морали на всей территории России. Ее мощным завершающим аккордом было изгнание из страны буржуазных философов и мыслителей типа Бердяева и иже с ним. Но созданный гением Ленина механизм чисток, Всесоюзная чрезвычайная комиссия (ВЧК), восприемником которой является ОГПУ, органически вошедшее в состав НКВД, не заржавел без работы.

По восходящей экспоненте, все более приближая общество к идеалу абсолютной чистоты, по стране катятся освежающие валы сталинских чисток. Правящей элите, вопреки теории Парето, никогда не суждено переродиться в коррупционную группировку или изменить революционным принципам, ибо за каждым чиновником неусыпно следят товарищи по партии и героические наркомвнутдельцы.

Советская власть всегда будет властью сильной, монолитной, способной защитить себя от любых внутренних врагов. Более того, недра Советского государства также постоянно очищаются от любого мусора, чтобы исключить саму возможность произрастания в них чуждых власти идеологий и настроений. Разумеется, на сияющей поверхности механизма чисток не должно проступать ни одного грязного пятнышка. Самоочищение и наведение лоска — залог успешной работы НКВД.

Какое отношение сегодняшняя гонка за Сутыриным имеет ко всему этому?

Самое прямое.

Во-первых. Смысл жизни художника — нести через свое творчество в народные массы государственную идеологию, одобренные правящей элитой политические взгляды и нравственные принципы. В стремящемся быть вечным государстве художник теряет право на творчество, если не умеет или не желает создавать художественные образы, соответствующие действующей системе правильных понятий, взглядов и морали. Ну а если его творения вызывают чувства и мысли, противоположные тем, которые нужны государству, то государство вправе не только защитить себя от них, но и принять меры по пресечению вредоносной деятельности. Сделанная Сутыриным на пароме зарисовка показала, что он как раз и является тем вредоносным художником, деятельность которого должна быть незамедлительно пресечена.

Во-вторых. Сутырин забыл о том, что просьба наркомвнутдельца равносильна приказу. Отклонив ее, он тем самым поставил себя вне рамок существующих отношений между властью и народом, т. е. вне народа.

В-третьих. Сутырин связан дружбой с кем-то из руководящих работников Переборского НКВД, который поощрил художника ста рублями за голую деревянную бабу. Что может дать человеку полезного такой «шедевр» кроме томления духа? Поневоле задумаешься: а как давно последний раз проводилась чистка в Переборской конторе НКВД? Но это отдельная тема. Ниточку к обуржуазившемуся начальнику НКВД можно протянуть, только предварительно арестовав Сутырина.

Обещанная отчимом в случае невыполнения приказа пуля — хороший «стимул», но Юрка и без стимула, за голую идею готов денно и нощно выполнять нелегкую, но столь необходимую государству ассенизаторскую работу.

Однако за два часа быстрой езды пора бы уже и художника увидеть. Неужели впряженная в телегу старая кляча Пенелопа до того резва, что за ней на пролетке не угнаться?

Отвлекшись от высоких мыслей о государстве и своей роли в обеспечении его благосостояния, Юрка обернулся к стонавшей с ним рядом юродивой:

— Если через десять минут впереди не замаячит телега художника, то пристрелю тебя за ложную информацию и сброшу с телеги, чтобы лошадь в обратную дорогу лишним грузом не утомлять, — буднично, как будто речь шла о покупке спичек, а не о жизни человека, пригрозил он ей.

Сосуля забеспокоилась, сильнее застонала, забормотала что-то о Боге, Пресвятой Богородице и, наконец, прошамкала:

— За Веретьем через пять километров повернешь направо на лесную дорожку, от поворота часа полтора езды — и на месте будем, если раньше не догоним.

— Ты что, старая! — возмутился Юрка, натянув вожжи и останавливая пролетку. — Мы уже все пятнадцать после Веретья проехали!

Сосуля привстала и осмотрелась по сторонам.

— Ой, касатик, забылась я, старая, в беспамятстве: уж больно ты давеча на берегу сильно ко мне приложился. Но не ругайся, не ругайся, — запричитала она, защищаясь вытянутой в сторону чеки¬ста рукой от занесенного над нею кулака. И вдруг, сменив тон, радостно закричала:

— Вон впереди тропиночка от дороги идет. Ой, касатик, по ней даже быстрее будет!

— Какая еще тропиночка?!

— Вон, касатик, из-под елочки выбегает, — показала Сосуля скрюченным пальцем, спустилась из пролетки и, довольно споро, прошагав вперед метров десять, вдруг исчезла, нырнув в просвет между еловых лап.

Юрка, бросив поводья, спрыгнул на землю и кинулся за ней:

— Стой, старая!

— Что ты, касатик, — удивилась юродивая, поднимаясь в рост из-за куста. — Присела я по малой нужде, а ты уж и кричать.

— В следующий раз приспичит — садись на виду, меня твои прелести не интересуют, — раздраженно заметил чекист и поинтересовался еще раз: — Так где ж твоя тропинка?

— А вот, касатик, — показала юродивая на примятые чьим-то сапогом прошлогодние листья и пару сломанных веточек. — Так прямо ее держись и к буддисткам выйдешь, а я пролетку пока постерегу.

— Нет уж, — возразил Юрка, — вместе пойдем.

Он взял лошадь под уздцы, провел на маленькую полянку под тень двух высоких берез, привязал там так, чтобы не очень бросалась в глаза с дороги и, вернувшись к Сосуле, приказал:

— Веди!

Сосуля, тяжко вздохнув, покорно пошла вперед. Еле заметная среди деревьев тропинка, то раздваиваясь, то теряясь, побежала куда-то вниз и спустя пять минут уперлась в край болота.

— Ну, куда дальше? — угрожающе подступил к юродивой чекист.

— Так я ж сказала, что по тропинке. Дорога-то круг болота петляет, а мы прямиком. От того и быстрее Сутырина до буддисток доберемся.

— Что-то я совсем твою тропинку из виду потерял, — засомневался Юрка.

— А тут, касатик, особый глаз нужен. По веточкам да по былиночкам приметы держать. Ступай за мной, не бойся.

Юрка опасливо посмотрел на простиравшуюся перед ним поверхность болота.

— А то давай назад вернемся да по круговой дороге поедем, — предложила Сосуля. — Только уж не знаю, догоним ли Сутырина. Он от буддисток-то толи в Мышкин, толи в Шестихино собирался. Я уж, старая, запамятовала, а дороги там расходятся.

Снова вытянув из кобуры пистолет, чекист толкнул юродивую стволом в спину. Сосуля ступила вперед и, сделав несколько шагов, оглянулась. Юрка поднял из-под ног высохший ствол карликовой болотной березки, очистил его от веток и, прощупывая путь впереди себя, осторожно пошел следом за старухой.

Сосуля двигалась вперед уверенно. Чувствовалось, что эти места ей и вправду знакомы. В ответ на каждый шаг путников болото чавкало, вздыхало. Его поверхность периодически предательски колебалась и все чаще уходила под воду так, что вскоре оба, и чекист и его проводница, намокли чуть ли не по пояс. Наконец Юрка не выдержал, остановился, но не успел и слова сказать, как Сосуля вдруг сама к нему обернулась:

— Тише, касатик. Слышь, лошадь слева от нас заржала? Это Пенелопа. Я по голосу ее хорошо знаю.

Юрка прислушался, но ничего кроме жужжания комаров не услышал.

— Прикажи-ка левее взять, — предложила Сосуля. — Должно быть, твой художник в Орефьевском овраге застрял. Там нонче развезло дорогу. С порожней телегой не проедешь, а он груженый.

Тебе в овраге-то будет удобнее все дела с ним решить, чем у буддистов поджидать.

— Ну, бери левее, — секунду помешкав, согласился Юрка.

Каким-то звериным чутьем, обходя стороной топи, юродивая снова повела чекиста по болоту.

Прошло минут двадцать. Полчаса... Над болотом стали сгущаться сумерки. Подернулись дымкой тумана редкие кустики ив и вербы. Слились с листьями и стали невидимыми ягоды гонобобеля. Бесшумно скользнул над головой чекиста вылетевший на охоту сыч. Становилось зябко. Дремавшие в глубинах подсознания сомнения в правдивости рассказов юродивой о буддистках и лошадином ржании сжали сердце предчувствием беды и разом переросли в уверенность, что старуха снова, второй раз за один день, провела его вокруг пальца. И как провела!

На лбу чекиста больно сжались к переносице тонкие ниточки морщин, меж лопаток заструилась тоненькая струйка пота. Он, сделав пару шагов пошире, догнал Сосулю и дернул за рукав платья:

— Ну-ка стой!

Сосуля остановилась. Медленно, вполоборота обернулась к Зайцеву, сдернула с голову платок, тряхнула головой, раскидав по плечам взлохмаченные седые пряди волос и вдруг, запрокинув голову к небу, засмеялась:

— Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха…

Затем, скрючив пальцы, не мигая, глядя в лицо чекиста своим единственным огромным черным глазом, угрожающе шагнула ему навстречу.

— Ведьма! Ведьма! — в ужасе закричал Юрка, попятился назад и, выхватив наган, несколько раз выстрелил в грудь юродивой.

Сосуля охнула, подалась вперед. Сатанинское злорадство в черноте широко открытого глаза сменилось удивлением. Она качнулась всем телом, взмахнула руками, как бы пытаясь обнять чекиста...

Юрка отпрянул в сторону, чтобы юродивая не упала на него, и сразу провалился по пояс в мутную болотную жижу. Он инстинктивно рванулся назад, вверх и почувствовал, что клейкая масса трясины уже прочно держит его ноги. «Вот он, конец!» — мелькнула паническая мысль.

— Господи, Иисусе Христе! Помоги мне грешному! — громко взмолился чекист, хватаясь одной рукой за лохмотья Сосули.

Юродивая снова развернулась к нему лицом. Он обнял ее мертвое тело и, вдавливая его в трясину, наконец сумел дотянуться до веток растущей рядом ольхи. Раздираемое в противоположных направлениях туловище готово было разорваться пополам, но в этот момент плотно прилегавшие к икрам новые кирзовые сапоги нехотя, с чавканьем сползли с ног, и вмиг покрывшийся испариной Юрка выбрался на возвышающуюся возле ольхи болотную кочку.

— Господи, Царица небесная, Дева Мария, Пресвятая Богородица, спаси и помилуй, — запричитал чекист, осеняя себя крестным знамением.

Куда теперь идти? И слева, и справа полно ловушек-трясин. В безлунной ночи каждый куст кажется лешим. Вот попал! Лучше пуля отчима, чем такая смерть. А может, бухнусь в ноги — простит? Но это все потом, потом...

Опасаясь отойти хоть на шаг от спасительной ольхи, Юрка, поднявшись во весь рост и не выпуская из рук ветки, принялся кричать в темноту:

— Спасите! Помогите, люди добрые!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В отличие от своего пасынка Семен Аркадьевич Конотоп на отвлеченные темы размышлять не любил. О смысле жизни, об идеальном государственном устройстве, о добре и зле задумываются те, кому больше думать не о чем, — не загруженные делом люди, бездельники. Юрку он тоже считал бездельником. В пасынке сказывалась дворянская кровь его отца, расстрелянного еще в восемнадцатом году. Конечно, Семен Аркадьевич, как мог, старался привить Юрке зачатки классового чутья — того легендарного революционного чувства ненависти простого люда ко всему сложному, заумному, которое было мотором революционных преобразований. Но пасынок воспринимал науку плохо, более доверяя книжным истинам, чем живой действительности. Отсюда происходили его слюнтяйство, нерешительность.

Вот и последний случай с художником. Нормальный чекист никогда бы не унизился до просьбы перед гнилым интеллигентом. Нормальному чекисту ни один человек и возразить бы не посмел! Воспитательные меры исчерпаны. Позора Семен Аркадьевич терпеть не намерен. Пасынок подался в бега? — Найдем. Пуля найдет.

А как поначалу Семен Аркадьевич обрадовался за Юрку, когда из Перебор привели арестованных им мологжан! Думал: вот, научился сосунок работать, понял, что только мужественность и жестокость превращают юношу в мужчину. В настоящего мужчину, способного рукояткой нагана проломить череп ближнего, а легким движением ствола и росчерком пера решать судьбы людей.

До середины ночи ждал: вот-вот явится Юрка, втолкнет ударом сапога в горницу художника. Не явился. Струсил. Сбежал. Пару дней еще какая-то надежда теплилась. Старый чекист даже взял на себя труд — раскрутил на нужные показания мологжан. Они сознались, что принадлежат к организованной Сутыриным диверсионной группе, которая вознамерилась помешать строительству Рыбинской ГЭС. Сказали, что у Сутырина кличка Иуда. Он родом из Иерусалима. Идеологом в группе является дочь бывших чуриловских помещиков, Варвара Лебедянская, прозванная Сосулей. Она, притворяясь юродивой, в открытую говорила, что Сталин погубит все жилища в Мологе, не пощадит, разрушит в ярости своей укрепления дщери Иудиной2. Конечно, это все ерунда. Показания выбивались отчимом для пользы неблагодарного пасынка. Но коль скоро процесс пошел, то профессиональный долг повелевает довести его до логического конца. На полпути назад не поворачивают.

Как обычно, в двенадцать ночи, Семен Аркадьевич вызвал сразу обоих мологжан на допрос, но новых показаний добиваться не стал, а просто запротоколировал их искренние раскаяния в содеянном. Уже через пару часов он передал арестованных бойцам охраны, чтобы те отвели их в приспособленный под арестантскую сарай возле конторы НКВД. Полистав кое-какие бумаги и впав от этого процесса в дремотное состояние, старый чекист зевнул, запер все папки с делами в сейф и отправился спать.

Спал старый чекист в этот раз крепко, без сновидений. Не являлись ему во сне тени сотен раскулаченных, отправленных в Сибирь по разнарядке3 и сгинувших там в безвестии крестьян, не приходили по его душу малолетние дочери и сыновья именитого рыбинского купца Поленова, расстрелянные вместе с их родителями в сентябре восемнадцатого в порядке революционного возмездия эксплуататорам за покушение на Ленина.

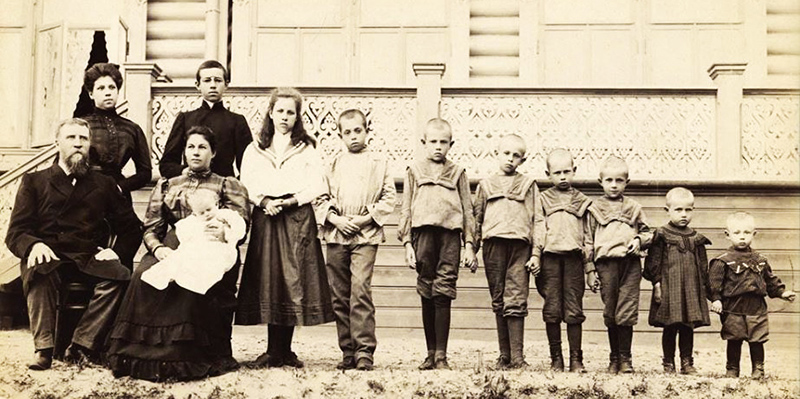

Семья купца Поленова. Фото 1916 года. Спустя два года все изображенные на снимке были расстреляны

На удивление крепко спал Семен Аркадьевич. Иначе бы слышал, как в сенях скрипнула дверь, как звякнули на кухне тронутые чьей-то рукой стаканы. Лишь в тот миг, когда в нос шибануло гнилым болотным запахом, он инстинктивно, еще не разжав ресниц, потянулся правой рукой к лежавшему под подушкой нагану, но не успел. Со свистом выдохнув сдерживаемый в груди воздух, Юрка Зайцев, наваливаясь на отчима всем своим телом, всадил ему под сердце острый кухонный нож и тут же отпрянул в сторону.

Семен Аркадьевич разом широко открыл глаза, приподнялся на локтях, как бы вдруг увидев внутри себя что-то удивительно важное, о чем надо непременно рассказать пасынку, но не успел ничего произнести и, захрипев, снова упал на смятую, нестиранную простынь.

Юрка по-лисьи, с опаской вновь ступил вперед, нагнулся над отчимом, выдернул из тела нож и, поспешно пятясь, натыкаясь на расставленную в комнате мебель, ретировался к дверям. Отчим не шевелился. Не зажигая света, Юрка прошел в его рабочий кабинет, достал из-под шифоньера спрятанный там ключ, открыл сейф, взял лежавшие в боковом ящичке запасные ключи от арестантской, запер снова сейф и вернулся в спальню.

Осторожно, как бы боясь разбудить отчима, вытащил из-под подушки наган. Проверил наличие патронов в барабане. Пять из них вставил в свой наган, шестой оставил в патроннике. Затем взял стоявшую в изголовье кровати лампу, облил тело отчима керосином, остатки разлил по полу, плеснул на стол, на шторы. Чиркнул спичку и бросил ее на пол. Постоял минуту, наблюдая, как пламя быстро и бесшумно охватывает все большую и большую площадь. Резко отпрыгнул в сторону, когда один из длинных языков почти коснулся его лица, выскочил через сени в хлев и, протиснув тело в узкую щель под воротами хлева, выбрался наружу.

Прошло минут десять, прежде чем в деревне заметили пожар. Кто-то ударил несколько раз в подвешенный возле здания сельсовета рельс. Захлопали двери домов, улица наполнилась возбужденными голосами людей. Выбрав момент, когда охваченные общей паникой бойцы охраны оставили без присмотра двери арестантского сарая, Юрка шмыгнул из-за угла хлева к сараю, открыл замок запасными ключами и шагнул внутрь.

По испуганным лицам «земляков-диверсантов» понял, что с двумя наганами за поясом и испачканным кровью кухонным ножом в руке он выглядит довольно угрожающе. Сердце тронуло уже знакомое пьянящее чувство наслаждения абсолютной властью над людьми. Но предаваться эйфории было некогда. Сунув одному из пленников в руки наган отчима, а другому — нож, Юрка приказал:

— Бегите!

— Зачем? — удивился рыжебородый старик из Заручья. Но его более понятливый напарник с расширенными от ужаса глазами, продолжая держать за ствол сунутый ему в руки наган, уже бросился вон из сарая в ту сторону, где мелькали в отблесках пожара тени людей.

— Быстро, за ним! — подтолкнул Юрка второго земляка в спину кулаком.

Рыжебородый испуганно ойкнул и, размахивая ножом, поминутно оглядываясь на чекиста, побежал следом за первым.

— Сто-о-о-й, гады! — закричал Юрка, раздирая горло, и тут же с колена прицельно выстрелил два раза в спину убегающим мологжанам. Сделав по инерции несколько шагов вперед, оба закачались и, одновременно обернувшись назад, упали. Юрка сорвался с места, подбежал к их распростертым телам и со словами: «Смерть поджигателям!» на глазах у жителей деревни произвел контрольные выстрелы в головы своих жертв. Затем обернулся к сбежавшимся на выстрелы наркомвнутдельцам и, беря инициативу в свои руки, скомандовал, указывая наганом на горевшую контору:

— За мно-о-оой! Спасем командира!

После окончания следствия по делу о поджоге конторы НКВД в деревне Юршино и об убийстве командира особого отряда Семена Аркадьевича Конотопа Юрка Зайцев был переведен на должность начальника охраны одного из многочисленных лагерных пунктов Волголага. Сотрудники НКВД, охранявшие арестантскую, были приговорены к различным срокам заключения, а чекист, исполнявший обязанности начальника караула, расстрелян. Из документов, спасенных благодаря мужеству товарища Зайцева, не побоявшегося вбежать в горящий дом, следствие установило, что убитые при попытке к бегству мологжане были членами диверсионной группы. Главарь диверсантов Анатолий Сутырин, по кличке Иуда, как особо опасный преступник был объявлен в розыск.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В первый же день по прибытии в Москву, заполнив объем комнаты Паши Деволантова привезенными из Мологи картинами и продав Пенелопу за бесценок перекупщику из Балашихи, Анатолий Сутырин вместе со своим московским другом отправился на поиски художников, к которым у него были письма от Летягина. Доверившись интуиции, Паша уверенно повел его по лабиринтам московских улиц.

Пересаживаясь с метро на трамвай, с трамвая на троллейбус, периодически попадая в тупики закрытых дворов, мотаясь от центра к окраинам и обратно, они к вечеру сумели добыть информацию о трех из четырех летягинских знакомых. К сожалению, она оказалась малоутешительной. Один из мэтров живописи, с именем которого Анатолий связывал особые надежды, скоро месяц, как умер. Два других художника арестованы и находятся в следственном изоляторе.

Вполне понятно, что перед дверью квартиры четвертого адресата, Якова Васильевича Рубинштейна, друзья в ожидании ответа на звонок стояли притихшие, готовые к очередному «подарку» судьбы.

С минуту за дверями стояла тишина. Они позвонили еще раз. Потом еще... Наконец в прихожей послышались шаркающие шаги, и недовольный простуженный голос произнес:

— Картины не продаются.

Переглянувшись, Анатолий и Паша одновременно пожали плечами и, слегка наклонившись вперед, к косяку двери, хором спросили:

— Яков Васильевич Рубинштейн здесь живет?

— Я вам русским языком объяснил: картины не продаются. Не продаются ни за какую цену. Это значит, что их никто ни за какие деньги не продает, — еще раз повторил информацию насчет картин простуженный голос, и тут же, не ожидая ответа, шаркающие шаги стали удаляться вглубь квартирного пространства.

— Я из Мологи! — закричал в отчаянии Анатолий, одновременно стуча кулаком по мягкой дерматиновой обивке двери. — Я к вам от Тимофея Кирилловича Летягина!

Шаги стихли. Потом, возвращаясь, зашаркали снова. Звякнула цепочка, щелкнул флажок замка, и перед друзьями предстал высокий стройный мужчина довольно преклонного возраста, с длинными седыми волосами до плеч, облаченный в бархатный долгополый халат.

Оглядев с ног до головы стоявших за порогом молодых людей, он молча посторонился в дверях, пропуская их в прихожую и, запирая дверь, пояснил:

— Извините за конфуз. Я одно время бедствовал и вынужден был продать часть своих картин. Так теперь каждую неделю какие-то мерзкие типы звонят по утрам в двери и требуют, чтобы я распродал им всю коллекцию. Но картины ведь для художника как дети. Разве можно детей отдавать в плохие руки? Впрочем, — неожиданно прекратил он свои рассуждения, — прошу вас в комнату, — и широким жестом руки пригласил гостей проходить вперед.

В последовавшей за тем продолжительной беседе за чашкой чая с брусничным вареньем и московской карамелью выяснилось, что Яков Васильевич в середине сентября получил письмо от Летягина, но в то время он сам был болен и не знал, как сложится его судьба, поэтому задержался с ответом: не хотел давать необоснованных надежд. На днях он выписался из больницы и смог заняться поисками вариантов для организации большой представительной выставки мологских художников. Такой, чтобы можно было рассчитывать на резонанс в средствах массовой информации, на внимание партийных деятелей и самого товарища Сталина.

Кое-что в этом плане ему удалось сделать. Один из высокопоставленных чиновников Наркомата внутренних дел, тонкий, чрезвычайно чувствительный ценитель живописи, благосклонно относившийся к Якову Васильевичу, согласился посмотреть на картины мологжан и, если они действительно прекрасны, в короткие сроки решить все организационные вопросы по устройству выставки. Разумеется, о том, что мологские художники замыслили покорить сердце великого Сталина и тем самым спасти Мологу, чиновнику НКВД ничего не известно. Но, учитывая круг его общения, можно быть уверенным, что он не преминет поделиться своими впечатлениями от выставки с высокопоставленными партийными чиновниками. А через них информация должна была дойти и до вождя. Безусловно, следовало еще продумать, какие принять дополнительные меры, чтобы вождь захотел посмотреть картины, но это заботы второго этапа, а сегодня главное — устройство «смотрин», чтобы картины произвели благоприятное впечатление на чекиста.

Для проведения «смотрин» Яков Васильевич любезно предложил свою квартиру, пойдя для этого на беспрецедентный шаг, — убрал временно со стен украшавшие их полотна именитых московских художников и свои собственные, чтобы на освободившихся местах развесить полотна мологжан.

Через пару дней тонкий ценитель живописи, а им оказался Леонид Дормидонтович Блинов (почти полный тезка знаменитого мологского художника Леонида Демьяновича Блинова4), уже осматривал представленные на его суд картины. Он не торопясь переходил от одного полотна к другому, иногда возвращался к уже просмотренным, надолго застывал в неподвижности, как бы погружаясь мысленно в глубь изображения, периодически по ходу осмотра делал какие-то лишь ему ведомые пометки в блокноте. Наконец, когда по кругу были пройдены все три комнаты, Леонид Дормидонтович повернулся лицом к почтительно наблюдавшим за его манипуляциями художникам и произнес резюме:

— Красиво. Гениально. Некоторые картины по мощи воздействия на человека не имеют равных в современной живописи. Но для выставки не годятся. Не годятся потому, что носят скрытый вредительский характер, опасны для массового зрителя.

— То есть как это? — изумился хозяин квартиры. — Разве красивое может приносить вред?! Разве...

— Ах, милый Яков Васильевич, — остановил его Блинов. — Я знаю наизусть вашу теорию красоты, возносящую это понятие на пьедестал абсолютной ценности. Знаю наперед все, что вы собираетесь сказать о глубинном единстве любви, свободы и прочих идеалистических понятий...

— Не понимаю...

— Молодой человек, — обратился Блинов к удрученно стоявшему рядом с Рубинштейном Сутырину. — Вы зря вешаете нос. Я именно о ваших картинах сказал, что они гениальны. Ваш талант должен служить народу. Да, сегодня вам еще не хватает политической грамотности, революционной идейности, но это поправимо. Я помогу вам стать великим советским художником, подскажу, направлю. Вас ждет блестящее будущее!

Анатолий подавленно молчал.

Блинов подошел к нему вплотную, взял за локоть и, заглядывая в глаза, вдруг спросил:

— А может, вы тоже верите в Бога и в красоту как в подтверждение Божественного бытия?

Анатолий не отвечал.

— Не стесняйтесь, говорите, здесь все свои. Вон, Яков Васильевич, идеалист до мозга костей, а я его уважаю, потому что знаю: он свои взгляды за пределы квартиры не вынесет, при надобности и плакат атеистический нарисует. Правильно я говорю? — повернулся чекист к Рубинштейну.

— Когда это я против Бога плакаты рисовал? — возмутился старый художник.

Блинов отошел от Анатолия, облокотился на подоконник, повернувшись спиной к широкому арочному окну и, как бы не замечая раскрасневшегося от обиды лица хозяина квартиры, предложил:

— Давайте немного порассуждаем, чтобы лучше понять друг друга: я — вас, вы — меня.

Художники, переглянувшись, промолчали. Леонид Дормидонтович, выждав паузу, пояснил:

— Признаться, Яков Васильевич, я полагал, что, приглашая меня взглянуть на картины мологских художников и заранее утверждая, будто они достойны самых лучших выставочных залов, вы покажете нечто созвучное духу времени, идее построения коммунистического общества, идее становления нового человека. Ибо ничто другое выставочных залов не достойно.

— Но разве эти картины не прекрасны? — возразил Рубинштейн.

— Прекрасны, — согласился чекист. — И я помню, с каким пафосом вы говорили о том, что красота — это отблеск Божественного единства в материальном мире. Пристегивали в качестве аргумента к своим взглядам то ли Платона, то ли Плотина. Я их вечно путаю...

— У Платона идея добра есть причина всего истинного и прекрасного, а у Плотина — единое есть источник и первооснова прекрасного.

— Да, да. «Всякое существо имеет в себе весь мир и созерцает его целиком во всяком другом существе так, что повсюду находится все, и все есть все, и каждое есть все и беспределен блеск этого мира». «Всякая часть исходит из целого, причем целое и часть совпадают. Кажется частью, а для острого глаза, как у мифического Линкея, который видел внутренность Земли, открывается как целое5».

— У вас хорошая память, — пробурчал Рубинштейн.

— Профессиональная. Общаясь с вашим братом, иначе нельзя.

— А вы, молодой человек, — обратился Блинов к Анатолию, — тоже согласны с Плотиным?

Анатолию было неудобно признаться, что он не читал Плотина, поэтому в ответ он лишь неопределенно пожал плечами.

— А может, вам ближе идея христианского царства любви или бердяевской свободы? — саркастически улыбаясь, не отставал чекист.

Молодой человек не изучал трудов философов и богословов, — вступился за Анатолия старик Рубинштейн. — Но у него чистое, взыскующее истины сердце, а значит, он лучше, чем кто бы то ни было из нас, может интуитивно постигать мир. Он находит внешний мир внутри самого себя и открывает его нам через красоту своих полотен. Истинное познание только так и возможно. Посредством рассудка, посредством изобретенных людьми жалких символов: слов, жестов, формул — можно узреть лишь мертвые копии, а не живой подлинник.

— Не совсем так, — подал, наконец, голос Анатолий. — Я действительно не читал трудов Плотина, но меня тоже интересуют «вечные вопросы». Я тоже много размышлял и о смысле собственного бытия, и об устройстве мироздания, и о том, что происходит сейчас в нашей стране. Я согласен, что царство Божие внутри нас самих, поэтому смысл жизни можно найти лишь внутри самого себя. В материальном мире, мире рождений и смертей, существуют лишь преходящие цели. Сам для себя материальный мир бессмыслен, ибо не имеет вечной живой души. Его назначение может быть понято лишь через соотношение с вечными понятиями — Богом или душой человека. В бесконечности глубин человеческого «Я» эти понятия сливаются, оставаясь раздельными. Как правильнее с философской точки зрения, назвать находящееся внутри каждого из нас Божье царство: нематериальной основой мира, единством всего сущего, царством Свободы или царством Любви, — я не знаю, но я знаю, что человек приближается к познанию этого царства через красоту материального мира. Для материи красота сама по себе ничто, для Бога — оправдание творения, а для Человека — путь от разобщенности внешнего мира к единству внутреннего. Соприкасаясь с прекрасным, человек дотрагивается до Бога.

— Ишь, куда вас занесло! — искренне удивился взглядам молодого художника Блинов. — И кто ж засорил вашу голову подобными мыслями?

Анатолий, осмелев, уже хотел рассказать чекисту о Летягине, о Сосуле, о беседах с монахами Югской пустыни, но, почувствовав, как носок мягкой домашней тапочки Рубиншнейна коснулся и настойчиво надавил на носок его ботинка, понял, что в данной ситуации ни имен, ни фамилий называть не рекомендуется.

Леонид Дормидонтович тоже заметил уловку старого художника и рассмеялся:

— Ну, друзья, вы уж совсем из меня изверга делаете! Я предложил вам заняться поисками истины, а вы друг другу рты затыкаете!

Яков Васильевич, смутившись, хотел что-то сказать в свое оправдание, но Блинов остановил его жестом руки:

— Не надо. Мой вопрос действительно не имел никакого отношения к делу. Так на чем мы остановились?

— На том, что соприкасаясь с прекрасным, человек соприкасается с Богом, — подал голос молчавший до того Паша Деволантов и тут же, испугавшись сказанного, добавил: — Но я лично в Бога не верю.

— И правильно, — одобрил Пашу Блинов. — Хотя Бог, каким он предстает в рассуждениях вашего друга, несколько отличен от сидящего на облаках церковного Бога, но Его спина все равно заслоняет от товарища Сутырина подлинно научную, ленинско-сталинскую картину мироздания. Но, впрочем, у его Бога имеется небольшой плюс. Ведь само по себе понятие единства не чуждо и нашей, материалистической, философии. А значит, у нас с вашим другом есть почва для взаимопонимания. Так ведь?

— Так, — согласился Паша и почему-то покраснел.

— Ему глубоко чужда мелкобуржуазная психология несознательного крестьянства и кулаков. Так?

— Так.

— Если бы это было не так, он бы с его мускулами и головой денно и нощно вкалывал, как крот, где-нибудь на более доходном поприще, заботясь о личном обогащении, а не сидел бы в позе родэновского «Мыслителя» у мольберта. Так ведь?

— Так, — снова кивнул головой Паша.

— А раз так, — подвел итог Блинов, — значит, в нем вызревают зачатки коммунистического мировоззрения. В его доисторическом понятии единства присутствуют и равенство, и братство всех людей, а его понятие любви, по большому счету, никак не совместимо с буржуазной моралью, построенной на эксплуатации человека человеком. Или я не прав? — неожиданно обратился он с вопросом к Анатолию.

— Я не понимаю, к чему вы клоните, — настороженно заметил Сутырин.

— К тому, что и вы, и он, и он, — чекист показал пальцем на Якова Васильевича, на Деволантова, затем, нарисовав в воздухе круг, ткнул себе в грудь, — и я — мы все хотим, чтобы не было эксплуататоров, чтобы каждый сознательный гражданин чувствовал себя частью единого советского общества, отдавал ему все свои мысли, все силы. Единство человечества в едином порыве к коммунизму — эта идея не может быть не созвучной идее вашего единства. Только мы, коммунисты, добиваемся единства не в потустороннем мире, а здесь, на Земле! У вас, как у Блока: «Позади — голодный пес... Впереди — Иисус Христос6», а у нас вместо мифического Христа впереди живой реальный человек, вождь мирового пролетариата, Иосиф Сталин.

— Но почему тогда красота его картин, — старик Рубинштейн ткнул ладонью в плечо Анатолия, — красота, которая будучи воспринимаемой человеком, трогающая его за сердце, для нас является свидетельством единства внутреннего (я художника) и внешнего (я зрителя), красота, которая позволяет человеку прикоснуться к Богу, для вас не представляет никакой ценности и даже может быть вредной?

— Вот здесь, — чекист поднял вверх указательный палец правой руки, — и сказывается идеалистичность, отрыв вашей теории от реальной жизни. Ваше единство — продукт вашего воображения. Кроме того, по-вашему, оно достижимо только через вас самих. Следовательно, ценность вашей идеи не выше ценности вашей головы. Наше единство, — спаянное общей борьбой, общими идеалами единство людей-тружеников, — реальность ближайшего будущего, а не выверт больного сознания. Ради достижения нашего единства мы готовы принести любые жертвы, даже самих себя, своих детей и внуков. Оно выше каждого отдельного человека.

— Но каким образом красота может навредить идее единства людей-тружеников? Каким образом красивое может быть вредным? — повторил свой вопрос Яков Васильевич.

— А вы полагаете, что бесчисленные купола церквей, монастырские стены, увитые плющом дома помещичьих усадеб, зажиточные крестьяне-единоличники, добродушно улыбающиеся покупателям купцы — все то, что с изумительной легкостью и изяществом изображено на картинах защищаемого вами Сутырина, будет пробуждать в человеке желание бороться с врагами социализма, трудиться по-стахановски, желание положить жизнь свою на алтарь Отечества?

— Да, полагаю. Ибо его картины пробуждают в людях любовь к Отечеству.

— К какому Отечеству? — раздражаясь на непонятливость старого художника, повысил голос чекист. — Отечеству купцов, попов, кулаков, помещиков и монахов?

— Но это же наша Русь!

— Нет, это не наша Русь! Наша Русь — новая, социалистическая. И наше социалистическое искусство должно быть ориентировано на потребности наших социалистических зрителей. У потенциальных посетителей выставки изображенных на картинах церкви и монастыри будут ассоциироваться с ложью жиреющих на народных харчах попов, невоздержанных в питии, прелюбодействующих монахов. Сознательные рабочие и крестьяне только-только начинают воспринимать идеи атеизма, а вы хотите их затянуть назад, в болото слащавых поповских сказок. Политика партии направлена на то, чтобы крестьяне умом и сердцем поняли преимущества колхозного единения, а тут, — Блинов ткнул пальцем в висевшую слева от него картину, — в пику колхозам показано цветущее кулацкое хозяйство. Почти все картины Сутырина и его мологских товарищей — это плевок в лицо нашей идеологии. Они цепляют зрителей за штаны и тянут назад в дореволюционное прошлое, где каждый сам за себя, у каждого своя корова, и заботы о потустороннем рае заслоняют заботы о государстве. Вам понятна моя критика?

Не готовые к такому повороту событий художники молчали.

— Ну, вот что, друзья, — Блинов отошел от окна и направился к дверям. — Меня ждет работа, поэтому я вынужден вас покинуть. Обсудите между собой все, что я сказал, и сделайте выводы.

Он взялся за дверную ручку, потом обернулся и добавил:

— А вас, товарищ Сутырин, я прошу позвонить мне на следующей неделе во вторник, чтобы договориться о встрече. Я полагаю, что темы ваших картин выбраны вами неосознанно, что вам просто не хватает философских знаний и политической зрелости. Я обещал вам помочь, подсказать кое-какие идеи.

Анатолий поднял голову. Чекист ободряюще улыбнулся моло¬дому художнику и вышел.

Может и вправду еще не все потеряно?

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Леонид Дормидонтович Блинов был тем счастливым человеком, у которого личные интересы почти не выходили за рамки профессиональных. Он жил, он дышал своей работой. Она была оправданием и смыслом его жизни. Соприкасаясь по долгу службы с художниками, он научился великолепно ориентироваться в многообразии разных школ и направлений живописи. Мог по манере письма определить, кому из признанных мэтров живописи принадлежит та или иная картина, набросок или эскиз. Он был лично хорошо знаком со многими художественными критиками и, в частности, с Абрамом Марковичем Эфросом. Хотя сам Леонид Дормидонтович не писал рецензий или статей по поводу творчества отдельных художников или устраиваемых в зале «Всекохудожника» выставок, но его мысли, его мнения неизменно учитывались художественными критиками, о чем можно судить по большинству посвященных темам искусства публикаций на страницах газет, журналов и специальных академических изданий. Можно без преувеличения сказать, что роль Леонида Дормидонтовича Блинова в развитии советской живописи огромна.

Основную свою задачу неутомимый чекист видел в том, чтобы поставить искусство на службу обществу. Любое художественное полотно, любое скульптурное изображение, по мнению Леонида Дормидонтовича, только тогда может служить интересам общества, когда оно пронизано идеей. Самой великой идеей всех времен и народов является идея построения коммунизма. Одна из ее составных частей — воспитание человека, свободного от частнособственнических, своекорыстных интересов, работающего на благо общества не по принуждению, не из-за денег, а исходя из своих внутренних устремлений. Мысли и чувства такого человека должны быть подчинены идее общественного служения. Смысл своей жизни он должен видеть в том, чтобы внести возможно больший вклад в развитие социалистического, а в перспективе — коммунистического общества.

Октябрьская революция, приведшая к беспрецедентной в истории человечества ломке экономических отношений; экспроприация земли, банков, промышленных предприятий, драгоценностей, дви¬жимого и недвижимого имущества, денежных вкладов и т. д.; поэтапная ликвидация всех видов частного предпринимательства; объединение единоличных крестьянских хозяйств в колхозы — все это создало благодатную почву для воспитания нового человека. Все вдруг разом лишились тех материальных фетишей, борьба за обладание которыми была смыслом и целью жизни сотен поколений людей.

Решительная расправа большевиков под руководством Ленина-Сталина с конкурирующими партиями, изгнание из страны философов и мыслителей немарксистского толка, почти полный разгром цитадели идеализма — православной церкви, а затем не менее решительные действия в борьбе с различного рода ревизионистами, уклонистами, троцкистами, зиновьевцами и иже с ними удалили из этой почвы большинство «сорняков», способных исказить процесс воспитания.

Но благодатная почва и регулярные «прополки» сами по себе еще не являются гарантией хорошего урожая. Чтобы нива радовала глаз налитыми спелыми колосьями, надо позаботиться о качестве семян: что посеешь, то и пожнешь. Семена будущего урожая — это люди сегодняшнего дня. Подарить им крылья мечты о коммунистическом будущем, пробудить чувство ненависти к тем, кто эту мечту хочет отнять или исказить, — в этом состоит назначение подлинного искусства.

Леонид Дормидонтович верил, что в деле воспитания нового человека одна пронизанная идеей картина работает эффективнее, чем рота политработников. Главное, чтобы идея была правильной, талантливо воплощенной в художественном образе (в противном случае может проявиться обратный эффект — карикатура на идею), и чтобы сам этот образ был близок и понятен советскому зрителю, а не представлял собой какую-нибудь заумную абстракцию, типа картин Филонова или Малевича.

Следуя трем вышеизложенным принципам (идейность, талантливое воплощение и доступность для понимания), Леонид Дормидонтович с сотоварищами еще в конце двадцатых годов объявил беспощадную войну всем школам и художественным течениям, которые по тем или иным параметрам этим принципам не отвечали. Для начала он настоял на том, чтобы снять со стен выставочных залов и перенести в запасники музеев всю абстрактную живопись. Затем туда же перекочевали картины художников-реалистов, не отвечающие принципам коммунистической идейности, и немногие, уцелевшие от костров ретивых богоборцев, иконы.

К середине тридцатых годов при активном участии товарища Блинова из художественных институтов и училищ были уволены преподаватели, сохранившие верность непонятным для простого народа течениям художники-кубисты, футуристы, имажинисты, авангардисты и прочие «…исты». Право творить и выставлять картины на обозрение широкой публики, право преподавать художественное мастерство отныне стали иметь только приверженцы нового художественного жанра, названного социалистическим реализмом.

Казалось, все — полный триумф! Однако после такой чистки с третьим принципом отбора — талантливостью исполнения — возникли большие проблемы. Не то чтобы в фаворе остались одни бесталанные, но художников, способных понятно и зримо, так, чтобы за душу хватало, отобразить действительность, в лагере соцреалистов действительно оказалось крайне мало. А советских микеланджело, мастеров кисти, сравнимых по величине с титанами Возрождения, не было вовсе.

Поэтому, когда на квартире старика Рубинштейна, осматривая картины никому неизвестного мологского художника, Леонид Дормидонтович понял, что по силе эмоционального воздействия на зрителей ничего более совершенного в современной живописи ему видеть не приходилось, он почувствовал себя Колумбом, увидевшим после долгого странствия с борта корабля очертания огромного желанного, но никому неведомого континента.

Эти непонятные сочетания красок, делающие изображение объемным; зримые мазки кисти, уводящие взгляд внутрь картины... Откуда эти приемы? Что за школа? Оригинальная, непонятная, доведенная до совершенства техника рисования действовала гипнотически. В какой-то момент, закаленный в борьбе за социалистическое искусство, чекист до спазмов в горле захотел перенестись от всех своих дел и забот в оживающий на полотнах мир белоснежных монастырей, широких заливных лугов, тенистых парков, чистых улиц с невысокими деревянными домами, зажиточных купцов с благородными лицами, улыбчивых горожан... Он ощутил, как в заколотившемся быстрее обычного сердце рождается непривычное чувство острой тоски по не виденным им раньше местам и тут же, перерастая в тоску, — чувство раскаяния за не содеянное им лично зло. Оно готово было выплеснуться наружу очищающим потоком слез... Потребовалось усилие воли, чтобы взять себя в руки и посмотреть на картины глазами коммуниста. Потом, стремясь уравновесить предательскую слабость, он даже немного погорячился, назвав почти все картины вредительскими, хотя, начиная ругать художника, уже твердо знал, что ни реквизировать, ни уничтожать гениальные полотна в ближайшем будущем не станет.

Любой гений, как правило, — существо обидчивое, легкоранимое: стукни посильнее — и все таланты вылетят. Но разве это по-коммунистически? Страна не настолько богата, чтобы походя убивать гениев, даже если кто-то из них, в силу гипертрофированно одностороннего развития временно подпал под влияние вражеской идеологии. Прежде чем прибегать к крайним мерам, надо попытаться сделать все возможное, чтобы данные природой таланты послужили на пользу социалистического отечества. У гения должен быть наставник. Умный, идейно-стойкий, который постоянно, целенаправленно направлял бы гения по нужному стране пути, помогал бы ему сосредоточиться на процессе созидательного творчества.

Для того, чтобы на небосклоне социалистического реализма засияла звезда гения, звезда советского Микеланджело, ей нужно помочь туда подняться.

Вот с этой целью и пригласил старый чекист на Лубянку Сутырина.

— Ну как? Осознал свои идеологические ошибки? — поинтересовался Леонид Дормидонтович, едва только Анатолий переступил порог его кабинета.

Молодой художник, предпринявший за прошедшие с момента «смотра» дни ряд самостоятельных шагов в попытках организовать достойную внимания кремлевского руководства выставку картин, уже убедился, что без санкции Блинова ни в одном из наиболее известных залов это сделать невозможно. Поэтому, руководствуясь интересами дела, он ни секунды не колеблясь, ответил:

— Осознал.

— Ну, раз осознал, то расскажи, как думаешь эти ошибки исправлять.

— Я начал прорабатывать эскизы к большой идейно емкой картине: «Вожди народа принимают парад на Красной площади в Москве 07 ноября 1936 года», — сразу попытался повести разговор по намеченному им накануне руслу Анатолий.

— Ого, замахнулся! — удивился Блинов столь быстрой метаморфозе интересов художника и тут же поспешил уточнить: — И товарища Сталина изобразишь?

— И товарища Сталина, и Калинина, и Кагановича с Молотовым, и товарища Ежова — всех, всех. Я много думал над вашими словами о грядущем единстве людей при коммунизме. Мне кажется, оно по сути своей является реальным материальным воплощением того внутреннего единства, которое я ощущаю в глубинах своего я и о котором говорил в прошлый раз. Его пространственно-временной ипостасью.

— Ну, тут не все так однозначно, — заметил Блинов, несколько разочарованный тем, что, несмотря на смену приоритетов в выборе тем, художник продолжает придерживаться антинаучных, идеалистических взглядов на мир. Однако, не желая рисковать наметившимся расположением Сутырина к доверительной беседе, от более резкой критики воздержался.

— Я понимаю, что мы с вами расходимся во взглядах на основу человеческой личности, — ободренный кажущейся благосклонностью чекиста продолжил изложение своей мысли Анатолий. — Но надеюсь, вы, как и я, верите, что наши вожди лучше простых смертных видят сияющие вершины коммунизма?

— Разумеется, — подтвердил Леонид Дормидонтович.

— Значит, на их лицах ярче, чем на лицах простых людей должны отражаться отблески горящего впереди света. Ведь не в темноту же они смотрят?

— Не в темноту, — поспешно согласился чекист.

— Раз так, — подвел черту Анатолий, — значит, теоретически представляется возможным запечатлеть эти отблески на полотне. Представляете, как будущий зритель моей картины, погружаясь в ее созерцание, будет тем самым погружаться в единство коммунистического завтра и, вдохновленный, уже сегодня стремиться на практике приблизить миг его наступления!

Умевший сам при случае говорить витиевато и довольно быстро распутывать витиеватые речи собеседников, Леонид Дормидонтович на этот раз почувствовал себя в затруднительном положении: с одной стороны — идеалистическое единство вне времени, единство, которого нет и не может быть; с другой — отблески коммунистического завтра на лицах вождей, которые художник хочет запечатлеть на картине.

Конечно, отблески — это метафора. Но разве любое подлинное произведение искусства по сути своей не является метафорой, образным уподоблением действительности? А если так, то почему не может метафорично мыслить тот, кто создает это произведение? Более того, возможно, гениальные творения, гениальные метафоры, лишь потому и существуют, что их создавали творцы, ощущавшие мир метафор как мир подлинный? В противном случае, в творениях ощущалась бы фальш. Но если так, то понятие единства творца и творения, о котором говорил старик Рубинштейн, должно являться стержневым понятием процесса творчества. Все, что создается вне ощущения единства, пропитано ложью. Гениальным творцом может стать лишь тот, кто уподобится творению, будет воспринимать законы метафор как истинные. Убедить творца в призрачности, нереальности этих законов — значит убить в нем гения. Единство творца и творения — вот он закон гениальности!

Леонид Дормидонтович уже хотел воскликнуть «Эврика!», но вдруг поймал себя на мысли, что такие очевидные выводы в корне противоречат материалистической философии. Он даже почувствовал, как на лбу выступила испарина. Что ж получается: простой чекист возомнил себя умнее вождей мирового пролетариата? Так всякая букашка, вскарабкавшись на былинку, может возопить, что перед ее взором теперь открылся весь мир. Но букашке простительно: она ничего не знает про горы и горных орлов. А старому чекисту негоже букашке уподобляться. Так дело не пойдет!

А как пойдет? Обрушиться на Сутырина с критикой, принудить к изучению философских трудов Маркса, Ленина, Сталина? Или оставить художника в покое, не брать над ним шефства? Пусть творит сам по себе...

Нет. Отступать перед трудностями не по-большевистски. У советских художников должен появиться свой Микеланджело.

Старый чекист испытующе посмотрел Анатолию в глаза, выдержал паузу и, сглотнув слюну, пообещал:

— Тебе будет дано все, что ты посчитаешь необходимым иметь для написания этой картины.

— Прежде всего, я хотел бы поближе увидеть лица вождей.

— Увидишь.

— Я хотел бы увидеть лица, не озабоченные решением стоящих перед государством проблем, а чистые...

— Как это? — удивился Блинов.

— Повседневные заботы, напряженная работа мысли, страсти искажают чистоту лица, не позволяют увидеть глубинное я человека. Подлинная суть выявляется тогда, когда человек остается один на один с прекрасным, — пояснил Сутырин и поинтересовался: — Вы заметили, как в залах художественных выставок иногда светлеют лица людей?

— Искусство всегда несет определенную идеологическую нагрузку, — невпопад заметил чекист.

— Я не про то. Вот когда вы смотрели мои картины, я наблюдал за вами и увидел в какой-то миг на вашем лице отблеск прекрасного. Ваше лицо в тот миг отражало вашу суть, ваше подлинное глубинное я.

Леонид Дормидонтович поежился от непривычной похвалы и вдруг почувствовал, что краснеет.

— Но этот миг, — продолжил, не замечая смущения чекиста Сутырин, — был недолог, потому что вы пришли не наслаждаться искусством, а работать, делать большое и нужное дело — определять практическую ценность моих картин для общества.

— И я ее определил довольно однозначно...

— Совершенно согласен с вашей оценкой. Хотя, признаться, в первый момент был сильно расстроен. Но последующие размышления привели меня к выводу, что вы абсолютно правы! Искусство, прежде всего, должно быть партийным. Вы вовремя помогли мне осознать ошибки. Я обещаю вам отныне создавать только идеологически выверенные картины. И был бы рад, если б вы позволили иногда спрашивать вашего совета.

— Помогать людям творческим — мой партийный и профессиональный долг, — настороженно заметил Блинов, еще не понимая, куда клонит Сутырин, но по опыту зная, что вслед за лестью и признанием ошибок последует какая-нибудь просьба.

Опьяненный кажущейся податливостью чекиста, Анатолий не заметил его настороженности и действительно решил, что пришло время переходить к контрапункту намеченного им ранее плана беседы.

— Вот и я надеюсь на вашу помощь, — обрадованно произнес он. — Задуманная мной картина должна быть написана безукоризненно правдиво. Но чтобы правдиво изобразить на лицах вождей отблески грядущего коммунистического единства, я должен увидеть их! А сделать это наиболее реально можно, наблюдая за лицами вождей во время просмотра ими привезенных мной из Мологи художественных полотен.

«Далась же ему эта выставка!» — раздраженно подумал Блинов, но, оставаясь внешне спокойным, только поинтересовался:

— А как быть с признанием критических замечаний по поводу идеологически враждебного содержания картин мологских художников и твоих в частности?

— Мои признания касаются идеологической стороны образов, но в художественном отношении картины не так плохи. Вы сами это сказали. Но признание за ними художественной ценности не помешало вам остаться убежденным большевиком. Это естественно: ваши убеждения закалены в боях гражданской войны, в послевоенных схватках с внутренними врагами. Но не будете же вы утверждать, что наши вожди идейно менее стойкие, чем вы?! Я уверен, что идеологические несовершенства картин никоим образом не поколеблют большевистских убеждений вождей, а вот необходимую им при их нечеловеческой загрузке душевную разрядку безусловно дадут. Ибо душа человека, соприкасаясь с красотой, очищается от всего суетного. Вам ли этого не знать!

— А как быть с рядовыми посетителями выставки?

— Надо сделать выставку закрытой для сторонних посетителей!

«Похоже, он полностью зациклился на идее организации выставки и плохо ориентируется в реалиях сегодняшнего дня, — подумал Блинов. — Сказать ему, что надежды выставить картины равны нулю, — значит оттолкнуть от себя, лишиться возможности влиять на его творчество. Браться за устройство заведомо скандальной выставки — рисковать не только гениальным художником, но и собственной шкурой, собственной свободой. И вправду, прощай, несостоявшийся Микеланджело социалистического реализма?

А что если попытаться использовать его гипертрофированное желание выставить привезенные из Мологи картины как стимул для создания картин в жанре социалистического реализма? Держать гения на крючке?!

Отличная мысль! Зачем упускать время, долго и основательно занимаясь перевоспитанием идеалиста в материалиста, рискуя при этом вообще загубить в нем талант, если существует такой мощный стимул для направления творческой энергии гения в нужном государству направлении, как крючок?!»

Чекист поднялся из-за стола, в задумчивости пару раз пересек по диагонали кабинет. Потом остановился рядом с Сутыриным, оперся рукой о спинку его стула и твердым уверенным голосом подытожил:

— Мы организуем выставку твоих картин.

Анатолий в порыве чувств вскочил со стула, принялся с жаром благодарить чекиста, но Леонид Дормидонтович, вытянув вперед руку, малость умерил его пыл:

— К сожалению, это будет не сегодня и не завтра. Случай уникальный. Картины для выставки отберет специальная комиссия, а до ее прихода ты должен написать как минимум два шедевра в жанре социалистического реализма. Два шедевра, а не просто два профессионально намалеванных полуплаката в духе Дейнеки!

Блинов сжал пальцы в кулак и для убедительности выбросил перед носом художника два растопыренных пальца:

— Два! И оба должны не только воздействовать на человека, как лучшие из тех, которые я видел на квартире у Якова Василье¬вича Рубинштейна, но одновременно нести в себе заряд большевистских идей! Необходимо делом доказать, что ты стал нашим, советским художником, тогда все остальное пойдет проще.

— Я буду работать дни и ночи без отдыха, — заверил Анатолий, слегка отклоняясь от растопыренных перед его лицом пальцев чекиста, и попросил: — Но пойдите мне навстречу, пришлите комиссию как можно быстрее. Время не ждет. У меня уже заготовлены эскизы для полотна с портретами вождей. Любой цельный художественный замысел, будучи при воплощении растянутым во времени, неминуемо превращается в ряд малосвязанных дискретных обрывков.

— Ты меня не понял, — опуская вниз руку, еще раз пояснил ситуацию Блинов. — Если члены комиссии не увидят шедевров в жанре социалистического реализма, ни я, ни ты, никто на свете не сможет им объяснить смысла отбора для выставки идеологически вредных картин. Твоих заумных рассуждений о необходимости их показа вождям они не поймут, потому как университетов не кончали. Единственное, что они могут понять, это твое желание показать процесс — как ты из болота мещанских, религиозных тем поднялся к вершинам пролетарского искусства. Только при такой подаче и благожелательных отзывах с моей стороны комиссия способна принять нужное нам решение.

— Но...

— Никаких «но». Таковы реалии сегодняшнего дня. Я лишь даю советы и рекомендации, окончательные решения о выставках всегда принимаются коллегиально. Чем быстрее ты создашь хотя бы пару шедевров в жанре социалистического реализма, тем быстрее явится комиссия, тем быстрее можно будет рассчитывать на открытие выставки. Разумеется, закрытой. Разумеется, прежде всего с целью кратковременного отдохновения вождей от государственных забот и лишь потом для того, чтобы ты мог безошибочно отобразить на их лицах эти... Как их?

— Блики... Отблески светлого будущего...

— Во, правильно.

Леонид Дормидонтович ободряюще похлопал Анатолия по плечу. Тот поднялся со стула. Они пожали друг другу руки.

В конечном итоге оба остались довольны беседой. Один, добровольно явившись в организацию, где умение лгать возведено в ранг профессиональных достоинств, поверил услышанным там обещаниям. Другой, не зная законов творчества, возомнил, что гений сможет создавать шедевры, черпая темы и образы не из глубин своего я, а руководствуясь указаниями «подцепившего его на крючок» чекиста.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Весной 1937 года, после недолгого зимнего затишья, Молога снова пришла в движение. Тимофей Кириллович Летягин, из боязни быть узнанным, сам в город не выбирался, но из рассказов Константина Шабейко знал, что к середине мая все дома частного сектора уже были осмотрены на предмет их пригодности к переносу. Владельцы домов, износ которых, по мнению скороспелой комиссии, превышал норму, выдворены из города вместе с семьями. Вслед за выселенцами Мологу покинули те жители, которые в связи с отсутствием в семьях крепких мужских рук или по другим причинам сдали дома государству. Город быстро начинал пустеть.

Улицы перегородили груды битого кирпича, сваленные деревья, столбы, остатки брошенного хозяевами домашнего скарба. Возникали объездные дороги. Завалы разгребали, но через день-два они появлялись в других местах. Даже на широкой главной улице города, Коммунистической (бывшей Петербургско-Унковской), иногда приходилось сворачивать на телеге с проезжей части на тротуар. По Старому бульвару вообще ни проехать, ни пройти было невозможно, так как волгостроевцы завалили его стволами росших по обе стороны бульвара берез.

В конце мая в городе прозвучали первые взрывы. Говорят, что в Заручье взорвали Вознесенскую церковь. Четырехъярусная колокольня, рухнув, подмяла обломками стоявший от нее на полсотни метров в сторону реки дом Василия Лебедя. Никто из людей не пострадал, но дом к перевозу стал не годен. Стены пятиглавого церковного храма взрывникам пришлось трижды сотрясать взрывами, но западная часть с фрагментом расписного свода все равно устояла: не хватило динамита. Над Заручьем, как бы пытаясь защитить мологжан от выпавших на их долю испытаний, простер длань евангелист Лука, покровитель художников и ремесленников.

Слушая рассказы Шабейко, Тимофей Кириллович понимал, что город обречен. Если с каждым днем все выше и выше нарастает вал начавшихся прошлой осенью разрушений, значит, Анатолий Сутырин не смог достучаться до Кремля. В регулярно приносимых лесником для Летягина московских газетах также никаких сообщений о выставке картин мологских художников не мелькало. Ни слова не упоминалось в них и о самом Сутырине, художнике талантливом, самобытном, не заметить появления которого в кругу московской художественной элиты было бы невозможно. Отсиживаться, сложив руки в сторожке лесника, наивно ожидая, что когда-нибудь кончат греметь взрывы и людям разрешат вернуться в оставленные ими дома, не только не имело более никакого смысла, но и становилось равносильным предательству.

В один из теплых майских дней Летягин сложил в добротный дореволюционный рюкзак краски, кисти, мелки, три подрамника, свернутые трубочкой холсты, подхватил под мышку перевязанные бечевкой стойки мольберта и, оставив Константину Шабейко записку со словами благодарности за оказанный приют, помощь и заботу, направился в Мологу.

Дожидаться прихода хозяина сторожки, чтобы попрощаться с ним по-людски, он не стал, так как знал, что Шабейко его одного в город не отпустит, а посвящать лесника в свои планы — дело опасное: неровен час, возьмется помогать, а там и по шее от властей схлопотать можно. Самому же Тимофею Кирилловичу терять нечего — ни дома, ни родных нет, и жить-то при его годах да болезнях осталось немного. Так хоть прожить этот остаток дней достойно: с кистью в руках, с прямой спиной.

Едва войдя по Большой дороге в город, он выбрал на обочине сухое возвышенное место, с которого открывался вид на целый ряд еще не разрушенных домов, развернул мольберт, достал кисти, краски и принялся рисовать. Потерявшие за долгую зиму навык к работе пальцы вначале слушались плохо. Приходилось то и дело править уже сделанные мазки. Но постепенно и глаза и руки вспомнили многолетние привычки, движения стали более точными, более уверенными. Дело пошло довольно споро.

Спустя каких-нибудь полчаса старого художника заметили мальчишки. Они стайкой столпились за его спиной и, с трепетом наблюдая за рождением картины, шепотом делились впечатлениями:

— Смотри, Шурка, твой дом нарисовали! И сирень! Во, здорово!

— И от самой картины теперь вовсю сиренью пахнет.

— Ну да!?

— А ты принюхайся.

— И корова у бабы Мани как живая из-за изгороди выглядывает!

Потом стали подходить взрослые. Большей частью молча. Постоят, повздыхают, разглядывая запечатленное на холсте буйство мологской сирени, знакомые дома, широкое полотно Большой дороги и, не смея отвлекать художника расспросами, тихонько отходят по своим делам. Когда, наконец, кисть сделала последний мазок, один из мологжан, давно ожидавший этого момента, неожиданно предложил:

— Давай я тебе шкаф трехстворчатый подарю, почти новый: все равно через неделю уезжать, а ты мне картину отдашь на память.

Летягин улыбнулся, довольный работой и ее оценкой, обернулся к предложившему шкаф солидному крепкому мужчине лет сорока и протянул ему снятую с подрамника картину:

— Шкафа не надо, а от приюта на одну-две ночи и куска хлеба не откажусь.

На следующее утро Тимофей Кириллович стоял около мольберта уже двумя кварталами выше. Здесь объявилось сразу четверо желающих приобрести картину с видами родных мест. Пришлось наспех делать копии, чтобы никого не обидеть. От предлагаемых в качестве платы различного рода хозяйственных вещей Летягин отказался, так же, как и от денег, но набор плакатных красок принял с удовольствием. При дефиците масляных, подарок оказался как нельзя кстати.

Вскоре весть о том, что в Мологе появился художник, с утра и до позднего вечера рисующий дома, улицы, скверы, храмы уходящего в небытие города и задаром либо за символическую плату раздающий свои картины желающим, докатилась до городского начальства. Признать в художнике выселенного из Мологи еще прошлой осенью Летягина оказалось делом недолгим, и уже на пятый день своей подвижнической деятельности он был арестован за нарушение постановления горисполкома, запрещавшего выселенцам находиться на подготавливаемой к затоплению территории.

Неизвестно, как сложилась бы дальнейшая судьба художника, торопившегося одарить мологжан нарисованными на холстах кусочками памяти о родном городе, но в дело вмешался случай. В тот момент, когда два наркомвнутдельца препровождали Летягина из машины в контору НКВД на площади Карла Маркса, путь им перегородили приехавшие из Москвы члены делегации деятелей культуры и искусства. Деятелей сопровождал председатель горисполкома Назаров и несколько офицеров НКВД из Перебор. Они столпились у входа в здание и что-то оживленно обсуждали.

Неожиданно из толпы делегатов вырвался растрепанного вида молодой человек и с криком «Тимофей Кириллович! Как я рад!» бросился на шею Летягина. Препровождавшие художника в контору наркомвнутдельцы попытались оттолкнуть делегата, но сделали это так неловко, что разбили молодому человеку нос. В среде делегатов и сопровождавших их лиц возникло легкое замешательство. Прибывшие с москвичами офицеры НКВД скрутили охранникам руки. Обстановка моментально обострилась. Еще чуть-чуть — и в ход могло быть пущено личное оружие, но состоявшийся тут же на крыльце конторы обмен мнениями, к вящему удовольствию обеих сторон, закончился мирно.

Выяснилось, что молодой человек — сам художник, родом из Мологи и знает Летягина чуть ли не с первых дней своей жизни. Обиды на расквасивших ему нос чекистов он не держит. Их местное начальство тоже проявило великодушие и по просьбе пострадавшего москвича освободило Летягина из-под стражи с условием, что тот вместе с делегацией уедет на пароходе из Мологи в Рыбинск и впредь будет относиться с уважением к постановлениям местных органов советской власти.